40살이 되기 전에 학술지 네이처의 표지논문을 쓴다는 건 어떤 느낌일까? 생화학자 김경규 성균관대 의대 의학과 교수를 소개받고 자료 검색을 하다가 그가 39살이던 2005년 당대 최고의 과학 학술지 네이처에 표지논문을 썼다는 걸 알았다. 그간 적지 않은 과학자를 만났지만 표지논문을 쓴 사람은 보지 못했다. 네이처나 사이언스에는 논문이 실리기만 해도 흥분되는 일인데, 표지논문이라니 놀랍다.

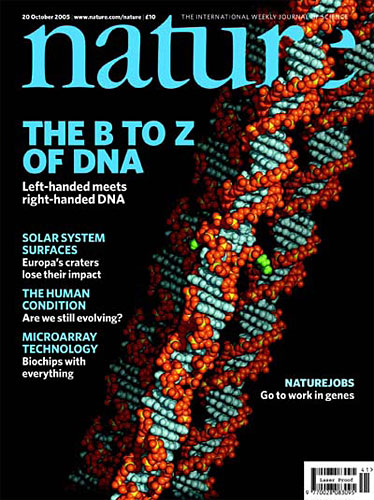

지난 5월 18일 수원 성균관대 자연과학대 캠퍼스로 김경규 교수를 찾아갔다. 그가 네이처 표지논문을 쓴 지 15년이 지났는데 요즘은 어떤 연구를 하고 있을지 궁금했다. 2005년에 그를 취재한 월간지 ‘톱클래스’는 그가 ‘학창 시절(서울대 화학과 1985학번) 모범생’이었다고 써놓았다. 의대 건물 6층에 그의 연구실과 LAB들이 보였다. 한 게시판에는 그의 논문이 실린 2005년 네이처 표지 이미지가 붙어 있었다. 날짜를 보니 2005년 10월 20일 자였고, 논문 제목은 ‘B에서 Z까지의 DNA: 왼손 DNA는 어떻게 오른손 DNA를 만나나’였다. 제목을 봐서는 연구 내용을 이해할 수 없었다.

세계적 화학자 김성호 교수에게 배우다

그의 연구실로 가는데 주변에 실험실이 몇 개인지 알 수 없을 정도로 많았다. 방들 앞에는 ‘Z-DNA’ ‘구조생물학실험실’과 같은 이름이 붙어 있었다. 게시판에는 ‘어른 조직 세포(adult tissue cells)’ ‘줄기세포의 잠재능력을 촉발시켜라(unleash the potential of stem cells)’ ‘선천 면역(innate immunity)’과 같은 생물학 용어가 가득했다. 화학자가 아니라 생물학자의 연구실을 찾아온 듯했다.

성균관대 의대 인터넷 사이트는 그를 ‘구조생물학’ 연구자로 소개하고 있다. 그를 만나 “화학자가 아니라 생물학자 같다”고 말을 건네자 그는 “화학을 전공했다. 그리고 지금은 화학을 배경으로 하는 의학 연구를 하고 있다”라며 웃었다. 다시 “요즘 화학자가 학계에서 잘 두드러지지 않는 듯하다”라고 하자 그는 이런 답을 했다. “생명현상이나 세포, 물질을 연구하는 학문이 화학이다. 화학을 연구하면 다른 모든 걸 할 수 있는 자신감이나 학문적인 백그라운드를 가질 수 있다. 세포는 생물학 영역이라고 말할 수 있지만, 그걸 들여다보면 그 안이 다 화학이다. 화학이 중요한 학문일 수밖에 없다.”

그의 방 안에는 DNA 이중나선구조로 보이는 DNA 구조 모형이 세 개 있었다. 프랜시스 크릭과 제임스 왓슨이 1953년 조립에 성공했던 이중나선구조다. 유리 장식 안에 들어 있는 작은 플라스틱 구조물이었지만 김 교수의 연구를 잘 보여줄 수 있는 소품이라고 생각했다.

김 교수는 DNA 나선구조 모형을 가리키며 “박사후연구원 때 은사인 김성호 교수님(미국 UC버클리 화학자) 방에 있던 거다. 언젠가 미국에 갔을 때 보니 교수님이 고령(1936년생)으로 연구실을 접고 있었다. 그래서 ‘저 주세요’ 해서 갖고 왔다”라고 했다. 그는 서울대 화학과 1985학번이고, 서울대 화학과 대학원에서 1994년에 박사 학위를 받았다. 그리고 미국 UC버클리에서 명성을 날리던 한국인 화학자 김성호 교수에게로 갔다.(나중에 확인해 보니 김성호 교수는 월간조선이 2000년 1월호에 뽑은 ‘대한민국 10대 과학자’ 명단에 들어 있었다.) 그는 그곳에서 3년 반을 연구했다.

그와 2005년 10월의 네이처 표지논문 이야기부터 나눴다. 당시 논문은 서울대 화학과 동기인 김양균 교수(성균관대 화학과)가 함께 썼는데 두 사람을 연결시킨 게 바로 DNA였다. 그것도 나로서는 처음 들어보는 ‘Z형 DNA’여서 잠시 어리둥절했다. ‘왓슨과 크릭이 발견한 이중나선구조 말고 뭐가 또 있나?’ 하는 생각이 들었다. 프랜시스 크릭과 제임스 왓슨은 1953년 영국 케임브리지대학의 캐번디시연구소에서 이중나선구조를 발견해 노벨생리의학상을 받은 바 있다. 이런 궁금증에 대해 김 교수는 “DNA 구조는 한 가지가 아니고 여러 가지다. 이건 연구자들이 다 받아들이고 있다. 물론 이걸 발견한 사람들은 많이 놀랐다. 나도 그 연구를 한 것이다”라고 했다. DNA 구조가 한 가지가 아니라는 건 처음 듣는 말이었다.

이중나선구조만 있는 게 아니다

그는 사진을 찍기 위해 책상 위에 내려놓았던 이중나선구조 모형 3개 중 하나를 내 쪽으로 밀면서 “이게 Z형 DNA”라고 말했다. 김 교수에 따르면 왓슨과 크릭이 발견한 건 B형 DNA다. Z형 DNA는 이중나선의 회전이 B형과 비교해 매끄럽지 않고 지그재그(Zigzag) 형태여서 ‘Z형’이라는 이름이 붙었다. Z형과 B형은 얼핏 보아서는 구별하기가 쉽지 않다.

“B형은 나선이 오른쪽으로 돌아 내려가고, Z형은 왼쪽으로 돌아 내려간다. 회전 방향이 다르다. 생물의 염색체 내 DNA는 전체적으로는 B형 DNA 형태인데, 부분적으로 Z형 DNA가 존재한다. 염색체는 하나의 긴 실이다. 그런데 긴 실 안에 꼬인 방향이 다른 부분이 있다니, 이 두 개가 어떻게 만날까, 어떻게 연결되어 있을까 하는 게 나의 2005년 연구다.”

김 교수에 따르면 Z형 DNA는 나선형의 분자구조가 정확히 밝혀진 최초의 DNA다. 또 어리둥절해진다. 왓슨과 크릭이 이중나선구조의 최초 발견자가 아니라는 말인가? 김 교수는 “왓슨과 크릭은 이중나선구조를 알아낸 게 아니라 이중나선구조 모델을 제안했다는 게 정확하다. 그들은 DNA를 구성하는 각 원자의 3차원상의 위치를 정확하게 규명한 것이 아니라, 건조시킨 DNA를 X선으로 촬영한 사진을 해석하여 DNA가 3차원적으로는 어떻게 생겼을까 하는 모델을 제시한 것이다”라고 설명했다.

김 교수에 따르면 X선 결정학을 이용하면 DNA 분자의 전자 밀도, 즉 전자가 어디에 많이 있는지, 적게 있는지를 확인할 수 있다. X선을 DNA 결정에 쪼이면 X선이 DNA 분자 내의 수많은 원자들을 감싸고 있는 전자와 만나서 ‘X선 회절(diffraction)’ 이미지를 만든다. 회절 이미지를 해석하면 분자 내부의 전자 분포, 즉 전자 밀도를 알 수 있다. 이를 통해 핵산을 구성하는 원자들의 3차원 위치를 알 수 있게 돼 핵산의 3차원 구조를 정확하게 해석할 수 있게 된다. 이게 전자를 보고 분자 구조를 알아내는 X선 결정학자가 일하는 방법이다.

김 교수는 “전자 밀도를 다 보여줘야 분자의 실제 3차원 구조를 정확하게 규명했다고 말할 수 있다. 그리고 나선 모양의 DNA 구조를 미국 MIT의 알렉산더 리치 교수가 처음 풀었다”라고 말했다. 리치(1924~2015) 교수가 DNA 구조를 풀어낸 것이 1979년이니, 왓슨과 크릭이 이중나선구조 모델을 제안하고 26년 후이다. 그런데 풀어놓고 보니 왓슨과 크릭이 말한 오른쪽으로 도는 나선구조가 아니었다. 리치 교수로서는 ‘왓슨과 크릭이 틀렸네’라고 생각할 수밖에 없었다. 리치가 발견한 DNA가 바로 Z형 DNA이다.

B형 DNA와 Z형 DNA는 어떻게 만나나

하지만 나중에 알고 보니 ‘왓슨과 크릭이 틀렸다’고 생각한 리치 교수가 틀린 것이었다. 그가 DNA 3차원 결정을 만들기 위해 사용한 NaCl(염화칼슘·소금)이 문제였다. 생체 내에는 존재하지 않는 높은 농도의 염화나트륨를 사용한 게 B형 DNA가 아니라 Z형 DNA가 만들어진 이유였다. 사람들은 리치 교수에게 “Z형 DNA는 실험실에서 결정을 만들다 보니 생긴 가짜 DNA다. 자연에는 그런 게 없을 수 있다”라고 비판했다. 이에 리치 교수는 Z형 DNA가 생체 내에 있는지, 있다면 그 기능은 무엇인지를 밝혀내기로 하고 연구 외길을 걸었다.

그런데 알렉산더 리치 교수의 제자가 바로 김경규 교수와 네이처 표지논문을 쓴 김양균 박사다. 김양균 박사는 리치 교수의 MIT 연구실에서 박사후연구원으로 일했다. 김양균 박사는 리치 교수 실험실에서 Z형 DNA가 어떤 기능을 하는지 세포 실험을 많이 했다. 은사인 김성호 교수가 리치 교수에게 배웠기 때문에 김경규 교수도 리치 교수와는 인연이 있다고 할 수 있다. 단백질과 핵산 구조를 연구한 김성호 교수는 단백질 합성에 관여하는 t-RNA 구조를 풀어 노벨상 후보에 오르기도 했다. t-RNA의 영어 ‘t’는 운반을 뜻하는 ‘transfer’의 첫 글자로, 한국어로는 ‘운반RNA’가 된다. t-RNA는 세포질에서 아미노산을 리보솜으로 운반한다. t-RNA가 운반해온 아미노산들을, 리보솜은 DNA 염기서열에 맞춰 한 줄로 세운다. 이 아미노산 가닥이 결국 잘리고 접혀서 단백질이 된다. 김경규 교수는 “지금은 t-RNA의 구조 연구가 거의 다 끝났지만, 30년 전에는 핫한 토픽이었다”라고 말했다.

김경규 교수는 1998년 경상대에 일자리를 구해 귀국했고, 2000년 성균관대로 옮겼다. 그는 당시 중앙대 교수로 일하던 김양균 박사를 만나 대화를 나누다가 Z형 DNA 관련 의문 중 하나를 풀어보자는 데 의기투합했다. “풀지 못한 구조 문제가 몇 개 있었다. 그중 하나가 오른쪽으로 회전하는 B형 DNA와, 왼쪽으로 회전하는 Z형 DNA가 염색체 안에서 어떻게 만나는가 하는 것이었다. 그런데 문제를 풀고 보니 매우 단순했다. 콜럼버스의 달걀과 같았다.” 콜럼버스의 달걀이란 알고 보면 매우 쉬운 문제인데, 해법을 알기 전에는 풀기 어려운 문제를 가리킨다.

“서로 회전 방향이 다르니, 두 개가 만나는 부분이 느슨하게 흐물흐물한 구조라고 생각했다. 그게 아니었다. 염기쌍들이 풀어지지 않고 층층으로 쌓여 있는 에너지적으로 안정된 구조였다.”

좀 더 설명해 달라고 하자 이런 설명이 뒤따랐다. ‘DNA 나선구조는 염기 두 개가 서로 연결되어 쌍을 이루면서 결합되어 있다. 염기는 모두 4가지(A, T, G, C)인데 이 중에 A는 T, G는 C와만 결합한다. 그런데 우리가 알아낸 것이 염기 한 쌍의 결합이 풀려 있다는 것이었다. 풀린 염기들은 나선구조 내부를 향하지 않고 밖으로 돌아가 있었다. 그리고 결합이 풀린 염기는 A-T 결합이 대부분이었다. 염기서열의 결합은 A-T 혹은 G-C라는 두 가지밖에 없다.’ 김경규 교수는 “A-T 결합이 G-C 결합에 비해 풀리기가 쉬우니 어찌 보면 당연한 이치였다. A-T 결합은 수소 결합이 2개이고, G-C 결합은 수소 결합이 3개이다. 수소 결합 수가 적은 게 잘 풀린다”라고 설명했다.

15년 전 연구이기는 하지만, 처음 듣는 이야기다 보니 흥미롭다. 뭘 잘했길래 김경규 교수는 남들이 못한 문제를 풀 수 있었을까? “구조를 잘 알아내려면 3차원 결정을 잘 만들어내야 한다. 잘 만들어진 3차원 결정으로부터 얻은 X선 회절 사진이어야 그 구조가 어떻게 생긴 것인지 해석하기 쉽다. 결정을 잘 만드는 과정이 어렵고 오래 걸린다. 어떤 조건에서 DNA 결정이 만들어지는지 아무도 모른다. 그러니 많은 경우의 수를 실험해 봐야 한다.”

단백질 합성 억제하는 사중나선구조 DNA

김 교수는 “사중나선구조도 있다. 요즘 이 연구를 사람들이 많이 한다”라고 했다. 그는 또 놀라는 나를 보고 웃으며 “삼중나선도 있다”라고 했다. 왓슨과 크릭이 발견한 이중나선구조가 아닌 다른 구조를 ‘이형(異形)핵산’이라고 부르는데, 이형핵산에는 Z형, A형, 그리고 사중나선인 G-쿼드러플렉스(quadruplex)가 잘 알려져 있다고 한다. 2005년 네이처 표지논문 이후 김경규 교수의 연구는 유전체에 이형핵산이 얼마나 있는지, 기능은 무엇인지로 향했다. 특히 사중나선구조에 연구를 집중하고 있다고 한다. 긴 염색체 안에서 어느 순간에 일부 구역이 Z형으로 갔다가 B형으로 돌아오듯이, 사중나선구조도 어느 순간에 만들어졌다가 다시 풀려서 이중나선구조로 돌아간다. 이중나선구조는 4종류의 염기(A, T, G, C) 중 2개가 만나 결합하나, 사중나선구조는 염기 4개가 결합한다. 이중나선보다 사중나선이 훨씬 안정된 구조다. 그렇게 되면 나선이 잘 풀리지 않는다. 나선이 풀려야 결국 단백질에 정보를 전달하는 m-RNA가 생산되지만, 사중나선은 잘 풀리지 않으니 m-RNA가 적게 생산되고 결과적으로 해당 단백질 생산량이 줄어든다. 즉 특정 구역에 사중나선구조가 만들어지면 특정 단백질 합성이 억제된다.

사중나선구조는 염기 4가지 중 G(구아닌)가 연이어 염기서열을 이룰 때 가능하다. G 3개가 모인 GGG 구조가 4개 이상 계속 이어지는, 즉 ‘GGG GGG GGG GGG’인 염기서열이 만들어지면 된다. 이렇게 되면 DNA는 물론이고, RNA에서도 스스로 꼬인 자기 매듭이 만들어진다. 이런 모양의 DNA나 RNA는 염기서열을 훑고 지나가는 RNA 중합효소나 리보솜(RNA)이 매듭에 걸려 앞으로 나아가지를 못해 전사(transcrption)나 번역(translation)을 못한다. 다시 말하면 핵 안에서 DNA 전사를 못하며, 핵 밖에서 RNA 번역이 방해받는다.

김 교수는 “이형핵산의 구조도 연구하고, 의과학적인 측면에서 이형핵산이 갖는 기능 변화 및 병과의 연관성에 관심이 많다. 그래서 여러 연구를 하고 있다”라며 바이러스 연구자인 성균관대 의대 안진현 교수와의 협업에 대해 설명했다. 그는 “사람 유전체 안에 GGG 염기서열이 반복되는 게 매우 많다. 사중나선구조가 37만개는 있을 거라고 예측한다. 헤르페스바이러스를 연구하는 안 교수는 헤르페스바이러스 유전체가 사중나선구조를 얼마나 갖고 있는지를 연구했다”라고 말했다.

바이러스는 유전체 크기가 작고, 따라서 유전자 수도 아주 적다. 이 속에 사중나선구조, 즉 G-쿼드러플렉스가 진짜 몇 개나 있을까? 안진현 교수가 실험실에서 확인한 결과 헤르페스바이러스 안에 263개의 사중나선구조가 있는 걸 세계 최초로 알아냈다. 그 기능도 확인해 지난해에 미국 학술지 PLOS병리학에 논문을 발표했다. 김경규 교수는 “유전체 크기가 작은 바이러스를 이용해 이형핵산이 어떤 기능을 갖고 있는지를 계속 보고 있다”며 “재밌는 건 코로나19 바이러스에도 이형핵산이 있다는 점”이라고 했다. 사중나선구조를 안정화시키는 화학물질을 집어넣으면 코로나19 바이러스의 증식을 억제할 수 있다. 이 아이디어는 암세포 증식을 억제하는 쪽으로도 적용할 수 있다. 암세포에도 G-쿼드러플렉스가 만들어지니 G-쿼드러플렉스를 안정화시키는 물질로 m-RNA를 만들지 못하게 하면 암을 일으키는 단백질의 생산을 막을 수 있다. 이러한 물질은 암 치료제가 될 수 있다. 시일은 오래 걸리겠지만 약을 만드는 연구자에게는 새로운 아이디어가 될 것이다.

‘헤르페스’는 263개의 사중나선구조 DNA

항생제 내성 연구와, 저분자물질을 이용하여 체세포를 세포치료제로 전환하는 연구도 김경규 교수의 주요 연구 영역이다. 항생제 내성을 어떻게 극복하느냐는 인류의 생존과 연결되는 주요 이슈다. 박테리아를 억제할 수 있는 항생제를 만들어내야 하나, 그 항생제의 약효를 무력화시키는 새로운 내성 박테리아가 나옴으로써 제약산업은 사실상 새로운 항생제 개발을 포기했다는 얘기까지 나온다. 그는 ‘내성이 안 생기는 항생제’를 개발하는 국제 프로그램(jpimr)에 한국 대표로 참여하고 있다.

김 교수는 자신의 연구와 관련해 “오늘 내가 생물학 얘기만 한 게 아니냐고 생각할 수 있으나, 생체를 구성하는 분자의 구조와 기능을 연구하고, 그러한 분자의 기능을 조절하는 물질을 찾고, 그 기전을 연구하는 것이 모두 화학에서 중요한 연구 영역이다. 또한 화학에서 개발된 여러 가지 방법을 이용하여 의생명과학 연구를 수행하고 있다. 결국 화학이 내 연구에서 제일 중요하고 나는 아직도 화학 연구를 하고 있다고 생각한다”라고 말했다.